Quantenverschlüsselung in der Praxis: QKD-Netzwerke und der TLS-Markt

Quantenverschlüsselung ist längst kein Zukunftskonzept mehr, das allein Forschungszentren vorbehalten ist. Mit dem Fortschritt in der Quantencomputertechnologie wird der Bedarf an manipulationssicherer Kommunikation für datensensible Unternehmen immer dringlicher. Quantum Key Distribution (QKD) bietet eine vielversprechende Lösung. Da sich praktische Implementierungen und reale Anwendungen häufen, ist es im Jahr 2025 entscheidend, QKD, seine Integration mit TLS-Protokollen, die Kompatibilität sowie die technische und finanzielle Machbarkeit für kleinere Unternehmen zu verstehen.

Zugängliche QKD-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen

Bis vor Kurzem galten QKD-Systeme als zu kostspielig und technisch komplex für KMU. Heute jedoch bieten sowohl Start-ups als auch etablierte Anbieter vorgefertigte QKD-Kits an, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurden. Diese Systeme beinhalten meist faserbasierte Quantenkanäle und vorkonfigurierte Hardware, die sich direkt in bestehende Netzwerke einbinden lässt.

Ein Beispiel dafür ist die kompakte Version des ID Quantique Cerberis XG, die sich für interne Netzwerke oder gesicherte Verbindungen zwischen Standorten eignet. Dank des umfassenden Supports der Anbieter und benutzerfreundlicher Schnittstellen ist keine tiefgreifende physikalische Expertise mehr erforderlich.

Zusätzlich haben Länder wie Deutschland, Japan und Südkorea staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von Quantumready-Initiativen eingeführt. Dadurch wird die Implementierung auch für KMU in Bereichen wie Finanzen, Recht und Forschung bezahlbarer.

Praxisbeispiele: KMU mit QKD-Einsatz

Ein Berliner Wasserversorgungsunternehmen nutzt QKD, um die Kommunikation zwischen Steuerzentralen und Anlagen abzusichern. Über ein hybrides QKD-TLS-System wird das Risiko von Datenmanipulation in SCADA-Systemen drastisch gesenkt.

Eine dänische Genossenschaftsbank implementierte das Toshiba-QKD-System zur Absicherung der Kommunikation zwischen Hauptsitz und Cloud-Rechenzentren. Zusätzlich zur klassischen TLS-Verschlüsselung sorgt die Quantenkomponente für regulatorische Sicherheit.

Osteuropäische Energieversorger, oft Ziel von Cyberangriffen, setzen QKD ein, um Telemetriedaten und Zugangskontrollsysteme zu schützen. Die Implementierung brachte unmittelbare Verbesserungen bei der Angriffserkennung und Systemverfügbarkeit.

Hybride Modelle: Kompatibilität von QKD mit TLS

Die Kombination von Quantum Key Distribution mit Transport Layer Security (TLS) steht im Zentrum moderner Sicherheitskonzepte. QKD ersetzt dabei nicht TLS, sondern stärkt es durch die Erzeugung quantensicherer symmetrischer Schlüssel anstelle klassischer Schlüsselvereinbarungen wie RSA.

Das Ergebnis sind hybride Protokolle, in denen TLS weiterhin für Anwendungskompatibilität sorgt, während die Verschlüsselung auf Quantenbasis erfolgt. Die ETSI und IETF arbeiten derzeit an Normen für diese hybriden Architekturen.

Mehrere Anbieter, darunter Huawei und Toshiba, bieten Geräte an, die QKD und TLS in einer Lösung integrieren. Diese Systeme unterstützen Forward Secrecy, schnelle Verbindungsinitialisierung und automatischen Fallback auf klassische TLS-Verfahren.

Übergang zu quantenresistenten symmetrischen Schlüsseln

QKD generiert primär symmetrische Schlüssel – ideal für den Übergang zu Post-Quanten-Sicherheitsmodellen. Diese sind nicht nur effizient, sondern auch besonders robust gegenüber künftigen Angriffen durch Quantencomputer.

Die von NIST zertifizierten Algorithmen lassen sich mit QKD kombinieren, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Viele Anbieter integrieren heute PQC-Module direkt in ihre Lösungen, um nahtlose Migration zu ermöglichen.

Die Kombination aus klassischer Kompatibilität und zukünftiger Quantenresistenz macht hybride Verschlüsselungssysteme besonders attraktiv für Unternehmen mit langfristiger Sicherheitsstrategie.

Quantumready-Schutz richtig planen

Vor der Einführung eines QKD-Systems müssen technische, logistische und finanzielle Fragen geklärt werden. Eine Glasfaserinfrastruktur ist Grundvoraussetzung, da QKD über separate optische Kanäle funktioniert. Unternehmen in städtischen Regionen haben hier oft einen Vorteil.

Ein weiterer Faktor ist die Reichweite: Aktuelle Systeme sind meist auf 100–200 km ohne Repeater begrenzt. Satellitengestützte QKD-Projekte wie Chinas „Micius“ befinden sich noch in der Testphase und stehen kleineren Unternehmen derzeit nicht zur Verfügung.

Auch die Kosten sind entscheidend: Einsteigersysteme beginnen bei etwa 50.000–100.000 €, hinzu kommen Wartungskosten von bis zu 15 % jährlich. Für regulierte Branchen ist diese Investition jedoch im Vergleich zu potenziellen Schadenersatzkosten sinnvoll.

Technische Anforderungen und Ausstattung

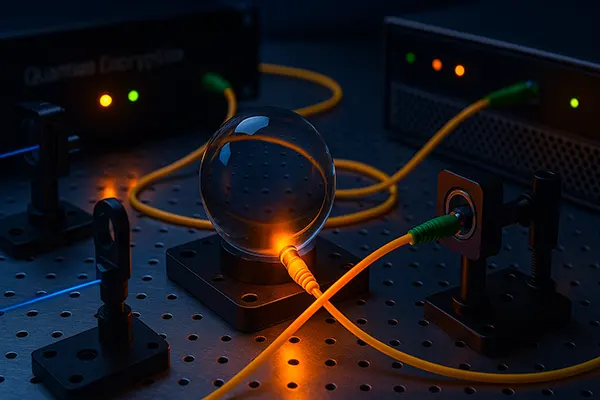

Eine QKD-Implementierung benötigt mindestens einen Sender („Alice“) und Empfänger („Bob“), verbunden über einen Quanten- und einen klassischen Kanal. Über den Quantenkanal werden Photonen übertragen, der klassische Kanal dient zur Abstimmung und Fehlerkorrektur.

Erforderlich sind Komponenten wie Phasenmodulatoren, Einzelphotonendetektoren und Timing-Synchronisierer. Ebenso notwendig ist eine Anbindung an ein vorhandenes Key-Management-System oder einen dedizierten Quantum Key Server.

Die Kompatibilität mit bestehenden Netzwerken (z. B. IPsec, TLS 1.3) ist essenziell. Unternehmen sollten vorab eine umfassende Sicherheitsanalyse ihrer digitalen Infrastruktur durchführen, um eine effektive QKD-Integration zu gewährleisten.